Animalia, dentro il simbolo animale. Processi trasformativi nella creatività ispirata dagli animali

TuffArti.it

L'arte di tuffarsi nella profondità dell'arte. E di se stessi. Come facevano nei secoli, come possiamo fare oggi.

Perché la Biennale dei curatore Adriano Pedrosa è una Biennale generosa.

Questa volta si dà il problema e la soluzione. Una non facile soluzione perché è complessa e ci porta dritti dentro la natura umana, quella di ognuno di noi. Ma che finalmente fa intravedere una via.

Soluzione a cosa?

Alle ingiustizie nel mondo del Sud e al malessere che ne deriva al Nord; alle storture della natura umana che, se impara a vedere diversamente, può vivere meglio; al disagio presente e silente nella nostra società, cioè in ognuno di noi davanti al sopruso, al male, alla stupidità, all’impotenza.

Sul piano storico c’è una denuncia sempre più circostanziata, difficile, a tratti dolorosa da sostenere per noi nati nella società occidentale. Siamo chiamati a confronto, a vedere i crimini o a volte gli errori commessi nei secoli verso il Sud del mondo anche dal punto di vista filosofico ed epistemologico.

Fin qui se la Biennale si fermasse alla denuncia ci sarebbe spazio per i sentimenti di vendetta, rivendicazione, rivincita. Ma abbiamo detto che questa edizione è generosa. E mostra come la prospettiva psicanalitica sia stata digerita in questo secolo al punto da poter fecondare le istituzioni, qualora siano disponibili.

Cioè siamo pronti a vedere che quello che nei secoli coloniali e postcoloniali questa parte del mondo ha fatto a un’altra parte del mondo, quello che nei secoli precedenti essa faceva al suo interno, è quello che in ogni istante ognuno fa dentro di sé a certe parti di sé.

Ecco svelato il titolo e la visione sottostante: c’è lo straniero fuori (tanti stranieri), c’è uno straniero dentro (tanti stranieri). Se impariamo a trattare con quello dentro di noi, affidandoci alla legge naturale del rispetto, potremo smettere di proiettarlo fuori di noi e violentarlo fuori di noi.

Ci sono gli stranieri, i migranti, gli outsiders, i queer, le popolazioni indigene. Nei secoli trucidati, emarginati, violentati, schiacciati. E ci sono le nostre ombre, paure, rimozioni, angosce, ma anche i nostri desideri, vitalità, gioie rimosse, violentate o ignorate.

E qui Pedrosa piazza il colpo maestro.

Forse non è sufficiente fare un viaggio dentro di noi, se la nostra torcia getta una luce critica, perfezionista, malinconica, nostalgica, moralistica con tutti i sottili stratagemmi che la morale costruisce per salvare una visione del mondo capeggiata dal nostro Io o SuperIo. Un mondo di crogiolate colpa e redenzione, di necessità di una salvezza tragica e illusoria.

Il colpo da maestro è il colore. E’ la danza, è la potenza del gruppo. E’ l’allegria e la leggerezza. E’ la – comunque – gioia di essere al mondo dopo avere visto le brutture, gli eccidi, i traumi che l’umano compie fuori e dentro di lui. Ci racconta Jeffrey Gibson nel padiglione USA.

E’ la memoria, la spiritualità e la parentela di tutti i viventi come ci mostra Archie Moore nel padiglione AUSTRALIA (vincitore del Leone d’oro).

Nei fatti manifestare e rivendicare la vitalità che è necessariamente figlia del perdono, quindi di un enorme lavoro di trasformazione del dolore è il dono che arriva dal Sud del mondo.

E’ un’energia fresca, potente, inarrestabile e soprattutto consapevole. Sapiente. Quella con cui siamo invitati a vivere da questa Biennale.

Il problema non è come potrebbe sembrare ad una prima lettura che ci sono i cattivi – gli Europei – e i buoni – gli indigeni. E’ una visione rischiosa e imprecisa. La storia della sopraffazione del colonialismo e poi della sopraffazione dell’estrattivismo e oggi della gestione delle politiche migratorie ha preso negli ultimi secoli la forma dell’Europa, ma prima ancora trovava spazi nelle società schiaviste, misogine, nelle guerre. E’ una questione legata alla natura umana.

In altri termini la Biennale attraverso la storia porta a galla la “stortura della struttura” psichica umana che genera il bene, l’arte, ma anche (tanto) il male.

E il padiglione ITALIA con Massimo Bartolini ci mette lo zampino, spostando ancora oltre le pratiche che l’umano può coltivare ogni giorno per fiorire al meglio della sua natura.

Questa natura abbiamo e, come questa volta ci illumina il Padiglione GIAPPONE con Yuko Mohri… a tutto c’è (creativo e provvisorio) rimedio!

Le nazioni europee affidano ai loro figli indigeni la rappresentanza dell’intera nazione, per la prima volta nella storia della Biennale in modo così massiccio: una peruviana in Spagna, un figlio di madre aborigena e padre discendente (galeotto) scozzese per l’Australia, un cherokee per gli Stati Uniti, un martinicano per la Francia, un ghanese per l’Inghilterra, un brasiliano per la Svizzera, una russa per l’Austria.

Quindi… Buona visita!

GIARDINI

Padiglioni consigliati: Svizzera, Giappone, Corea, Germania, Australia, Usa, Israele, Brasile, Austria, Spagna.

Padiglioni consigliati in seconda battuta: Canada, Francia, Ceco e Slovacco, Uruguay, Olanda, Belgio.

ARSENALE

Padiglioni consigliati: Argentina, SudAfrica, Perù, Arabia Saudita, Irlanda, Uzbekistan, Italia, Cina.

Mio intervento dal minuto 4.45 circa al minuto 35 circa.

La psiche umana deve incarnarsi, scoprire il corpo che abita per dare origine all’interezza dell’essere umano: non è sufficiente avere un corpo, dobbiamo divenirlo. Per abitare la corporeità dobbiamo associare alla carne un significato intessuto di memorie e di affetti (1) in una sorta di ricreazione che integri i piani psichico, affettivo e somatico.

La psiche emergente dal corpo vi si congiungerà nominando arti e organi attraverso le parole, o dando loro forma attraverso la rappresentazione. Quando la mamma dice: “nasino!” toccando con il dito la punta del naso del bambino ancora molto piccolo, o “gambetta” scorrendo la mano sulla coscia, sta intessendo proprio questo dialogo tra il corpo ignaro e le parole. Così come fa il bambino quando lascia la traccia colorata del palmo della propria manina su un foglio.

Se questo vale per il corpo in generale, per i genitali il discorso è ulteriormente differenziabile.

In questo testo approfondiremo la rappresentazione degli organi genitali femminili agli albori della storia dell’arte occidentale. E inizieremo a perlustrare i motivi della loro progressiva alienazione.

Il corpo oltre ad essere una costruzione privata nel senso che abbiamo introdotto, è anche un luogo pubblico le cui parti sono depositarie, in ogni cultura in modo differente, di significati simbolici.

L’iconografia del grembo nella cultura occidentale ad ascoltare due maestri dell’estetica – Argan e Clark – inizia poco tempo prima dei grandi scultori della Grecia classica: Mirone, Fidia e Prassitele.

In realtà troviamo rappresentazioni di nudità femminile almeno a partire da trentamila anni prima. Ebbene? Non vengono presi in considerazione. Oggi godiamo dell’onda lunga generata dalle studiose negli anni ’70 e ’80, archeologhe, filosofe, antropologhe, sociologhe che iniziarono a spostare indietro l’asticella del tempo e a illuminarci sui reperti – fonti materiali – e sui simboli – fonti dunque immateriali – che insieme ricostruiscono un discorso ben differente riguardo alla nudità.

Se entriamo nella galleria plurimillenaria delle vulve rappresentate, troveremo una storia del grembo che ogni bambina, ragazza e donna dovrebbe conoscere. Un’evoluzione da simbolo gioioso e vitale in simbolo di vergogna e mortificazione.

Ma sostiamo ancora un attimo nel solco della tradizione occidentale ‘classica’, per individuare il punto di rottura, la denuncia della visione inibitoria della nudità femminile in epoca contemporanea. Troveremo il dirompente Pubertà di Edvard Munch (1895), che registra la condizione di una ragazzina pubere che rassegnata e angosciata nasconde il proprio sesso.

Da quando inizia la rappresentazione della vergogna per il proprio sesso?

Il filosofo Derrida può esserci d’aiuto prendendola alla lontana, quando in L’animale che dunque sono (2006) inizia a contattare la vergogna per la propria nudità a partire dallo sguardo del gatto che una mattina scopre lo sta osservando nudo. Egli sostiene che l’uomo è un animale ancora incompleto, addirittura contraddittorio, perché «mancante di sé»: nella propria nudità l’uomo si avverte come «mancante a se stesso». Ma cosa manca all’uomo? Viene al mondo nudo e in quanto nudo dovrebbe sentirsi ‘intero’, invece si percepisce mancante e si copre. Quello che sente mancare nella propria nudità che dovrebbe essere la sua condizione ‘naturale’ cioè sufficiente, è l’Io. Quella parte di noi che infatti non nasce con il nostro Sé animale, ma che si costituirà nei primi anni di vita. L’Io è l’abito, senza il quale l’uomo si sente nudo. A stare con il suo solo Sé, si sente nudo e quindi si copre vergognandosi di una colpa che sente originaria. Una colpa evoluzionistica.

Le pudendae (ciò di cui ci si deve vergognare) iniziano a essere raffigurate con la Venus Pudica (II sec. a. C.), con l’Afrodite Cnidia (Prassitele, 360 a. C.) e con la Venere di Milo (cerchia di Lisippo, 100 a. C.) per citare alcune tra le sculture più note (Figg. 1-2).

Quest’iconografia greco classica confluirà poi in quella informata dalla teologia cristiana (Cacciata dal Paradiso, Masaccio, Cappella Brancacci 1424-1428) e in quella rinascimentale (Nascita di Venere, Botticelli, Uffizi, 1482-1485) (2).

La grande statuaria greco classica nasconde quello che per millenni era stato rappresentato come fulcro generatore del senso del sacro: la vulva. Così sono infatti state interpretate le svariate incisioni rupestri preistoriche, pars pro toto dell’immenso mistero della creazione. Per citare alcuni siti europei in cui si trovano questi segni archetipici: Bedeilhac, 40.000 a. C. nell’Ariège francese; Abri Cellier, 31.000 a. C. e La Ferrassie, 26.000 a. C., in Dordogna; la grotta tedesca di Oelknitz, 20.000 a. C. ca, in Turingia, (Figg. 3, 4).

Perché nascondere e dannare quello che per millenni è stato uno dei vertici simbolici dell’umanità? Oggi potremmo sentirci immuni dal rischio di censurare la rappresentazione dei genitali, vista la presenza dilagante della pornografia, salvo poi scoprire che tra i due estremi del coprire e dell’esibire, il secondo può evitare ancor più il contatto con Sé, e lo agisce nel suo contrario, l’esibizione appunto. Si può benissimo esibire senza presentificare alcunché, senza essere consapevoli di essere quello che esibisco, senza essere entrati in contatto con tutte le memorie e i sentimenti collegati a quella parte di noi.

Infatti la questione che mi sembra importante focalizzare è quella della presentificazione del femminile in ogni donna. Mostrare o indicare i genitali come raffigurato nell’arte antica si rivela il punto di arrivo di un percorso di conoscenza delle regole di funzionamento della natura, significa attingere alla regola della creazione e a quanto a essa connesso, riconoscerla in se stesse e comunicarla al mondo.

In origine e per migliaia di anni erano segni, grafiti su roccia in cui il triangolo pubico e la vulva erano isolati e privi di un corpo, quasi che il corpo fosse la grotta-terra madre stessa. Poi questi simboli scesero dalla parete per allocarsi in sculture di pochi centimetri, le cosiddette Veneri Paleolitiche, anche chiamate Grandi Madri, come nella Venere di Monpazier, nella Dordogna francese, risalente al paleolitico superiore. Ma, come è stato evidenziato da Marija Gimbutas, l’accento sulla maternità può essere fuorviante laddove ci stiamo interrogando sulla femminilità in generale.

Davanti ai 6 centimetri della figura di Fels sentiremo forse come il termine Venere sia più utile perché per contrasto ci costringe a sentire quanto Venere non è, esalta il ‘non grazioso’ della potente scultura lontana dallo stereotipo patriarcale, istituito successivamente, di un femminile seducente, fragile e dipendente.

Come vediamo nei successivi sigilli neolitici anatolici (6500 a. C.) o del minoico medio (1500 a. C.) dove si ritrovano vulve a forma di seme o viceversa. Il seme contiene in sé la pianta, la vulva come soglia è contigua a ciò che protegge: il luogo del mistero della creazione. Ed è così che potremmo interpretare le precedenti vulve delle sculture paleolitiche, segni che stanno per la più universale generatività possibile, quella che ci apparenta a piante e animali.

Si rappresenta la soglia non potendo rappresentare l’interno. La forza simbolica della vulva nei millenni risiede nel suo essere l’ultimo luogo rappresentabile prima del mistero della creazione-generazione contenuto nell’utero. Valenza simbolica che forse non a caso ritroviamo in Maria ianua coeli, una porta vivente, concretezza rappresentabile che è al contempo simbolo del mistero della sacra generazione.

Le grotte più in generale erano templi naturali, simbolicamente utero della grande Madre Terra.

Così sono interpretati quelli dedicati a Cibele (3), profonde fenditure nella roccia che davano accesso a grotte sotterranee o l’altare del tempio nel monte Shibao, XIII sec. d. C. nello Yunnan cinese; e ancora il Tempio di Yogini, Bheragat, Madhya Pradesh (1100 d. C.).

Altri templi megalitici nel Kerala indiano alludono a un passaggio da attraversare per un regressum ad uterum fusionale come nella sequenza del film Parla con lei (2002) di Almodovar o sapienziale, come in The dirty corner di A. Kapoor, installazione inaugurata a Milano (2012). In quest’opera lunga sessanta metri, nel mezzo del condotto-vagina cosmica si può vivere l’esperienza sensoriale della ‘perdita di controllo’. Quando buio e silenzio diventano assoluti permettono, nel solco dei più universali riti misterici dell’antichità, l’esperienza ambivalente di perdersi e trovarsi al contempo.

Avvicinandosi all’epoca storica nell’età del bronzo (3500-1200 a. C.) compare un corpo ‘attorno alla vulva’. E con esso un volto e dunque un’identità. Infatti le dee paleolitiche non avevano un volto connotato, esse rappresentavano un principio, non una personalità. In Egitto, Palestina, Israele e nel più ampio bacino mediterraneo compaiono ora pietre, terrecotte, lamine in bronzo ed altri metalli che rappresentano figure femminili sessuate con il semplice segno ‘a taglio’ della vulva e un volto.

In età ellenistica (323-31 a. C.) nonostante il trattamento pudico dell’età classica queste figurine sessuate permangono, ma in miniatura, nelle più svariate forme dal monile, alla piccola terracotta portatile. Sono le cosiddette divinità esibizionistiche, figure femminili che allargando le gambe si toccano la vulva o a volte aprono le grandi labbra a indicare un punto o una direzione per lo sguardo (Fig. 6). Altrove le troviamo in groppa a grossi felini o a cinghiali e scrofe, ricordando dee silvestri.

C’è un relitto testuale che in particolar modo ci permette di far luce sulla popolarità di queste figurine che così non risultano più isolate, ma appartenenti a un contesto culturale più ampio. Si tratta dell’Inno omerico a Demetra (VII a. C.) nella duplice versione di Clemente Alessandrino e del Papiro di Ossirinco. Ci parlano di Baubò (Fig. 7). Una donna o semidea che agita i fianchi, muove il bacino, anima il perineo… in una parola vivifica l’epicentro del corpo vitale, proprio quello che dall’avvento delle teologie monoteiste nel mediterraneo verrà pregiudicato, condannato e di conseguenza immobilizzato o murato vivo. Con le debite conseguenze cliniche, patologiche e psicopatologiche. Grazie all’azione vivificante solo Baubò riesce a far uscire Demetra dallo stato di prostrazione per la perdita della figlia Persefone e a coinvolgerla in una fragorosa risata. Già dall’antichità è evidente dunque il potere salutare di ‘abitare’ le pelvi fino a farne motore non solo di salute psicofisica, ma addirittura luogo di trasformazione spirituale come nel caso della ‘crescita’ psichica di Demetra di cui beneficerà tutta l’umanità, altrimenti ridotta in carestia per il suo lutto ostinato e interminabile.

Un’altra dea danzante è Eurinome, creatrice del cosmo nel discusso mito pelasgico ‘ricreato’ da Robert Graves. Altre dee danzanti si ritrovano nella serie delle figurine in terracotta del panteon egiziano predinastico, per non parlare della precedente arte preistorica africana.

Concludendo la rassegna dell’iconografia del grembo pre-classica, è utile incontrare l’anasyrma.

Questo gesto rituale e simbolico si trova attestato in Grecia dal V sec. a. C., ma è ereditato a sua volta da precedenti tradizioni mediorientali (4) e confluirà nelle successiva tradizione statuaria romana anche nella figura di Priapo, come quello del Museo Civico degli Eremitani a Padova. Nelle sculture la protagonista è nuda, la veste viene alzata (ana, su – sirma, gonna) e in questa sospensione c’è spazio per l’epifania (Fig. 8). E’ la medesima presentificazione che abbiamo visto avere radici preistoriche, è questo il tipo di visione cui abbiamo accesso, uno spazio paradossale in cui alto e basso, sacro e profano, corpo e anima, esoterico e manifesto, sessuale e sublime si congiungono.

Con l’avvento della misoginia cristiana altomedievale l’archetipo dell’anasyrma, riparò ai margini estremi dell’Europa, in Irlanda dove proliferò nelle Sheela Na Gig (5) (Fig. 9) dei capitelli delle chiese o nei muri di torri e castelli, protettissima icona di un femminile potente che protegge e veglia sul suo popolo.

Nelle successive epoche misogine questo gesto venne rivolto nel suo contrario laddove da moto di conoscenza sapienziale o di sacra protezione fu letto come atto offensivo che mette in fuga persino il diavolo e proprio al diavolo furono assimilate dalla Chiesa le Sheela in Irlanda per scoraggiarne il culto.

Nel contemporaneo questi simboli sono lungi dall’essere scomparsi, li ritroviamo nel centro di Tokio e Kyoto, in locali frequentati da uomini. Qui ragazze chiamate tokudashi si accovacciano su una passerella ed aprendo le labbra della vulva, si espongono allo sguardo maschile. Una sorta di ‘pornografia sublime’ (Baudrillard, 1979) in cui vige il divieto di toccare e in cui si commentano con estrema serietà le diverse vulve esibite.

O come ritroviamo Baubò reinterpretata da Magritte nel 1934 sotto il perturbante ed enigmatico titolo Lo stupro (The Menil Collection, Houston) o da Fornasetti in un bellissimo piatto illustrato degli anni ’70.

Il web consente oggi un accesso sempre più vasto a questa iconografia, impensabile anche solo qualche anno fa. Se questo testimonia un risveglio culturale verso il simbolo della sacra vulva, avvicinarne la dimensione interiore e meditativa è un passo squisitamente personale.

______________________________________________________________

NOTE

Ingresso libero, fino al limite della capienza consentita.

Follia e arte: un intreccio di storie racconta come siano connessi questi ambiti di esperienza.

La follia, trova nell’espressione artistica un canale per comunicare con il mondo esterno e una modalità di cura e l’arte, accedendo alla complessità primitiva del mondo psichico, attinge alla forza del processo creativo.

In occasione della serata inaugurale del programma formativo 2023 di Asvegra, avremmo modo di esplorare l’intreccio tra queste due dimensioni del mondo psichico, così profondamente connesse, attraverso il dialogo dei nostri ospiti: il dott. Gerardo Favaretto ci condurrà tra le stanze della esposizione ospitata al Musme di Padova “La follia. Le storie e i luoghi”.

Le storie delle persone affette da malattia mentale ri-prendono vita nel percorso storiografico insieme ai processi di cambiamento delle istituzioni di cura.

La dott.ssa Luisa Fantinel grazie alla sua esperienza come storica dell’arte e arte-terapeuta ci farà farci intravvedere la potenzialità dell’opera creativa nel garantire l’espressione dei diversi modi del sentire dandone piena dignità.

Profilo di Gerardo Favaretto:

medico, psichiatra è stato direttore del DSM della aulss2 Marca trevigiana; è professore a contratto presso il corso di laurea in medicina della Università di Padova e di psicopatologia presso la scuola di specializzazione in psichiatria . Già vicepresidente della società italiana di psichiatria, membro fondatore della associazione di psichiatria e filosofia e del direttivo della società di storia della psichiatria. Presidente della fondazione del museo di storia della medicina di Padova.

Profilo di Luisa Fantinel

storica e critica dell’arte. Perfezionata in antropologia culturale e sociale, è arte terapeuta a indirizzo psicodinamico Apiart, docente di “Antropologia e Sociologia del Design” al Sid, docente al “Master in Death Studies & The End of Life”, FISPPA, Università di Padova. La sua ricerca si muove nell’ambito delle correlazioni tra cultura e benessere individuale e sociale, nello specifico riguardo all’evoluzione dei concetti di femminile, animale e morte nella civiltà occidentale. Ha pubblicato “L’arte di morire (e di vivere)”, Skira, 2021.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Perché propongo da anni la visita al Salone del Palazzo della Ragione di Padova?

Da sempre l’ho vissuto come il cuore di Padova; una strana sensazione, come se ci fosse veramente un luogo che è il centro della città, l’ombelico da cui tutto si dipana, un riferimento, il punto che fa ordine. Padova ha diversi di questi fulcri, ogni cittadino sceglie il proprio e questo è uno dei miei.

Ma non è solo per il piacere di condividere questo luogo così familiare che organizzo le visite guidate… Per Urbs Picta direte; certo il valore storico artistico degli affreschi e dell’ambiente vale da solo un viaggio, figuriamoci abitandoci, è un vero peccato non conoscerlo.

In verità lo propongo però perché il ciclo degli affreschi del Salone del Palazzo della Ragione è veramente strabiliante per quello che mette in scena e, cosa a noi cara,… fa stare meglio, ci aiuta a vivere meglio!

Dove troviamo un luogo pubblico che tiene insieme per noi, per ognuno di noi, la vita di ogni giorno, gli aspetti più profondi del nostro carattere (siamo collerici, malinconici, sognatori, attivisti, passionali, mistici…),

le nostre relazioni (familiari, lavorative, amicali, sociali, civili),

la professione che svolgiamo (è quella adatta a noi, possiamo migliorarla, cambiarla?), il legame con la natura e le stagioni (pianto, aro, poto, raccolgo, attendo),

quello con gli animali domestici d’affezione e non (dal gatto che si scalda al focolare d’inverno, al maiale scannato a dicembre),

il legame con il firmamento e di lì con la divinità e con tutte le forme di trascendenza che cerchiamo e che ci orientano.

Un caleidoscopio in cui, meraviglia!, questa volta possiamo entrare e che aiuta chi lo incontra a trovare o ritrovare il proprio posto nel cosmo.

Sì, perché non c’è caos sopra la testa, non hai mai la sensazione di perderti, semmai di incontrare tanti misteri da scoprire: l’incomparabile bellezza che unisce l’arrotino e le costellazioni, il pescivendolo e gli dei, un campo fiorito e i Santi…

Tutto questo rende possibili almeno due esperienze così rare oggi: ammirare l’architettura del cosmo mentre recuperiamo il nostro di cosmo. Qual è il nostro punto di partenza, in quale direzione ci stiamo muovendo e ci possiamo muovere, guidati da quella maestosa e incommensurabile intelligenza naturale che regola la vita.

Ecco perché lo raccomando sempre.

Ci vediamo!

Alla 59° Biennale delle Arti di Venezia espongono per la prima volta cinque paesi: Namibia, Nepal, Camerun, Uganda e Oman.

Vorrei soffermarmi su quest’ultima partecipazione.

Come trasformare un macigno in una piuma? Con la cartapesta direte, senza tante esitazioni. Sì, forse è questa la risposta logica anche per rispettare la capacità di carico delle capriate in legno dell’Arsenale che hanno secoli sulle spalle.

Ma perché farlo?

Il sultanato dell’Oman è rappresentato da tre generazioni di artisti contemporanei che si interrogano su una comune domanda: “Come sarebbe la vita senza di noi?”.

Una domanda che si aggira probabilmente ancora fumosa al fondo di molti di noi e che trova finalmente qui lo spazio per esprimersi. Perché la percezione diffusa ai margini di una pandemia e di una guerra è che siamo una specie veramente “pericolosa per sé e per gli altri”, pianeta compreso; un po’ meno diffusa, probabilmente perché più impressionante, è la consapevolezza che l’esito dei nostri comportamenti a questo punto della Storia può essere senza ritorno. Non per il pianeta che sopravvive a noi, dopo essersi dato una scrollatina, ma per l’umano.

Ecco che allora vale la pena farsi domande come quella postasi da molti artisti in questa edizione e dare delle visioni in risposta. Perché questo sanno fare gli artisti.

Tra queste mi piace raccogliere quella di Budoor Al Riyami, un’artista multimediale che, dopo aver vissuto per mesi in eremitaggio sulle montagne di Jebel Akhdar, scopre nel corso delle sue passeggiate in solitario “l’energia straordinaria emanata da quelle antiche pietre” e ispira la sua installazione Breathe (Respirare) a questi paesaggi montuosi unici dell’Oman. Protagonista è la roccia ignea chiamata peridotite che “inala” anidride carbonica: l’acqua che passa sopra la roccia avvia un processo di mineralizzazione, che a sua volta decarbonizza l’aria.*

Al Riyami ha creato sculture che emulano l’aspetto della peridotite e le sospende su pozzanghere di resina su cui proietta video clip di mani umane che manipolano la materia. La curatrice del Padiglione Aisha Stoby racconta: “L’idea è di chiederci come facciamo a provare a modellare i nostri ambienti quando i nostri ambienti sono perfettamente in grado di modellarsi da soli”. Viene così dichiarata la insopprimibile vocazione umana a creare, trasformare, intervenire, lasciando sullo sfondo la questione in questa epoca essenziale: come agire senza interferire, deformare, distruggere?

Ancora una volta, come avremo modo di vedere visitando la Biennale, c’è un messaggio trasversale nelle opere di molti artisti quest’anno: fermiamoci, entriamo in contatto estetico (estatico) con la Terra e ricaviamo da questo dialogo ispirate risposte.

Acqua calda, per millenni la norma del comportamento, in quest’epoca appare come il Sacro Graal. Evviva il sacro graal!

A presto.

_______________________________

La prossima visita guidata alla Biennale è sabato 11 giugno.

*https://www.wallpaper.com/art/oman-pavilion-59th-venice-biennale-2022

“L’arte di morire (e di vivere)” di Luisa Fantinel è un libro generoso. Per niente cupo, malgrado l’argomento. Pagina dopo pagina, sposta il proprio punto di vista. Ne moltiplica le prospettive. La morte è (solo) un fatto naturale? E, se lo è, perché è considerata un tabù? Da chi fuggiamo, così facendo, dalla vita o dalla morte?

L’autrice, storica dell’arte e arteterapeuta, cerca le sue e le nostre risposte nelle immagini: ripercorre le rappresentazioni figurative della Nera Signora dalla protostoria fino ad oggi per dedurne che, no, non ci è sempre sembrata così brutta e cattiva. Anzi… In quest’intervista ci racconta genesi e snodi del suo percorso.

Ho iniziato a occuparmi di questo tema nel 2007 con una ricerca sulle immagini della morte nella storia dell’arte occidentale, dopo aver letto il classico libro di Ariès: “Storia della morte in Occidente”. Non avevo idea del perché mi fossi avviata su questo sentiero che potrebbe sembrare ‘scomodo’. Di lì a poco ho iniziato a tenere incontri pubblici per raccontare questa ricerca; gli assessorati alla cultura dei Comuni che interpellavo erano del tutto impreparati a ospitare eventi che parlassero della morte e così spesso non ricevevo neppure una risposta, ma laddove si manifestava un interesse continuavo a divulgare. Con l’avvento dell’epidemia di Covid19 e la prima clausura, ho sentito che era l’occasione per mettere per iscritto gli anni di appunti.

La motivazione era più chiara, ora: non sono un medico, non guido ambulanze… Cosa posso fare come storica dell’arte per dare un aiuto in questo momento storico? E così ho pensato di divulgare e condividere i preziosi – e confortanti – incontri che avevo fatto negli anni: opere d’arte più o meno note che erano riuscite nell’impresa di rendere la morte naturale, familiare, perfino pacificante.

Nella convinzione che oggi sia ormai divenuto necessario, per non dire urgente, pensare diversamente la morte, altrimenti come ci sentiremo e come agiremo davanti a essa sarà inadeguato per il nostro benessere individuale e sociale.

La risposta a questa domanda è molto complessa, vi è dedicato tutto il primo capitolo del libro.

Semplificando, potremmo dire che in origine almeno quattro sono i motivi che, non in ordine di importanza, collaborano a erigere quella cortina difensiva su cui vanno poi aggiunte le difese personali di ciascuno e su cui, infine, va ad appoggiarsi e a ben radicarsi il tabù verso la morte istituito dal secondo dopoguerra.

Per fare un esempio, se pensiamo al giorno e alla notte, in qualche modo snobbiamo le altre due fasi che hanno pari dignità di esistenza e che li collegano: l’alba e il tramonto. Il dì non è la somma del giorno e della notte, non si passa da on a off come un interruttore consente. Piuttosto è come se girando la manopola delle radio di un tempo si manifestassero continuativamente, e gradatamente tutte le fasi. Così pensarci come vivi e poi, improvvisamente, morti impedisce di attraversare fruttuosamente tutte le fasi della vita e della morte.

Quest’epoca tende a evitare o a sottostimare le soglie, quei luoghi irrinunciabili tra due eventi, che sono allo stesso tempo uno e l’altro: i portici, gli stipiti delle porte, il dormiveglia… ci consentono un avvicinamento graduale e paradossale agli interni, alle stanze, al sonno o alla veglia. Il portico non è ‘dentro’ e non è ‘fuori’ ed è entrambe le cose, questo per la mente logica è paradossale.

Nel libro mi soffermo sulla distinzione tra il tempo divorante rappresentato da Saturno e il tempo ciclico raffigurato in Aion.

Terzo, la trasformazione, tipica della nostra specie, della pulsione di

morte in angoscia di morte. Come racconto nel libro, lavorare per invertire questa trasformazione è un passaggio cruciale per modificare il nostro rapporto con la morte.

A questi quattro punti appartenenti al mondo psichico individuale, dobbiamo poi aggiungere una serie di dinamiche che nei secoli hanno caratterizzato la società occidentale e che permangono tuttora.

Anche qui, per semplificare sommamente, potremmo dire che il tentativo di dominare la natura con la tecnica appartenente alla nostra specie e che dal rinascimento ha caratterizzato la civiltà occidentale gioca un ruolo importante. Nell’ultimo secolo un’accelerazione poderosa di successi nella tecnica e specificamente nella ricerca medica ha avvalorato la percezione di poter entrare nell’officina della natura e condurre i giochi a nostro piacimento.

Mi viene da pensare a La morte gioca a scacchi dell’artista svedese Albertus Pictor, opera che ispirò Bergmann per il suo “Settimo Sigillo”: il borghese in abiti raffinati sta giocandosi la vita a scacchi con la morte, egli ha dunque evidentemente voce in capitolo circa il proprio destino. Questo è un messaggio onnipresente nella morale cristiana: “Si vis vitam, para mortem”, se vuoi vivere, preparati a morire, confluito nel memento mori, integra il pensiero della morte nella propria vita per orientarne i giorni. Si tratta di un pensiero senza tempo, corretto nel suo fondamento: noi umani abbiamo voce in capitolo nella costruzione della nostra vita e se tra i materiali edili della nostra casa inseriamo la consapevolezza della morte, l’edificio sarà più forte, stabile e, per un certo verso, sensato. Ma memento mori da farmaco è diventato quasi un veleno perché spesso interpretato persecutoriamente, come un memorandum sadico che trasforma la nostra naturale e necessaria finitezza in una tragica e insensata fine.

Il passaggio indebito da questa posizione che cercava di tenere unite vita e morte è stato, ed è, espellere la morte dalla vita. Rinviarla il più possibile attraverso le cure mediche, alle quali siamo grati, nasconde però il desiderio di un suo allontanamento fino alla sparizione dall’orizzonte visivo e, in ultimo, dall’esistenza.

Non è un caso nella misura in cui il femminile era una dimensione simbolica per indicare la ciclicità degli eventi: vita/morte/vita, morte/vita/morte ovunque il numero tre a garantire una circolarità che la polarità del due impedisce: acceso/spento, vita/morte.

La “Mater Matuta” di Chianciano rappresenta benissimo il concetto della vita fatta di nascita e di morte. Si tratta di una figura femminile che a una prima lettura indica una madre con bimbo dormiente o morente, iconografia successivamente ripresa da quella della Pietà, ad esempio, delle pale belliniane o delle sculture michelangiolesche. Ma la figura racchiude anche una grande madre o dea primigenia che tiene il bimbo vivo e dormiente in grembo e racchiude al suo interno, nell’urna funeraria celata nel busto, le ceneri del defunto. Ecco la dea che trascende le vite e le morti che pure contiene.

Più in generale le grandi dee con le loro fasi di nascita, pubertà, senilità/ (ri)nascita, pubertà, senilità rappresentavano un modello per il pensiero circolare.

Parlo di ‘necessaria ambivalenza’ nel senso di sviluppare un atteggiamento in grado di contemplare e accettare entrambe le dimensioni della vita e della morte; non è un compito facile per la psiche umana che inizialmente è capace di rapportarsi, per fare un esempio, verso il lato positivo di un evento, un oggetto, una persona e solo poi, separatamente verso quello negativo e viceversa. Fare pace con la morte è un esercizio quotidiano nella misura in cui potremmo, ogni volta che capita un evento bello, gradevole o che ci rende felici, una volta che ce lo siamo goduto, portare il pensiero a ricordare che esiste anche il suo opposto, ricollocarli vicini, uno sullo sfondo dell’altro. Questo vale naturalmente anche al contrario: nel mezzo di un evento spiacevole, rimettere sullo sfondo la pace, la gioia, l’allegria, la spensieratezza.

Insegnare a reggere le ambivalenze degli eventi o, nel caso umano, a ricostruire la dualità di ogni esperienza dovrebbe essere una materia insegnata dall’asilo. Come del resto anche l’impermanenza dovrebbe essere una materia per i bimbi dall’asilo in poi.

La parola addestramento aiuta. Come gli antichi di ogni latitudine non si stancano di ripeterci: per morire bene, bisogna aver vissuto bene. Cosa vuol dire questa affermazione che ho cercato di sottolineare subito, fin dal titolo del libro. Evitando se possiamo la complicazione di trovarci a fare i conti con la questione molto in là con gli anni, aver vissuto bene si costruisce vivendo bene ogni giorno.

Ma cosa vuol dire vivere bene? Concentriamoci su un aspetto, quello legato al controllo e alla sicurezza che ne deriva all’Io.

A differenza degli altri cugini mammiferi, le cui azioni sono in altissima misura determinate dall’istinto, noi animali umani dobbiamo integrarlo o più spesso vicariarlo con la cultura. E’ la nostra caratteristica di specie, il nostro specifico evolutivo. La costruzione e la gestione della cultura è in massima parte deputata all’Io che, alle prese con la complessità degli eventi del mondo esterno e non aiutato dall’intelligenza istintuale che ha milioni di anni… fa quello che può. E si relaziona agli eventi ordinandoli, categorizzandoli e, sostanzialmente, controllandoli. Questo dà molta sicurezza e entro certi termini è il modo utile con cui possiamo relazionarci con la realtà. La tecnica ci aiuta in questa gestione degli eventi, ma, come lei rileva, l’utilità è sommersa dall’illusione dell’onnipotenza e l’illusione è tipica della nostra specie come l’iconografia dell’homo bulla da secoli ci racconta con una magnifica impietosa leggerezza.

Vivendo iniziamo a sentire e a capire che forse il controllo non è il solo modo che possiamo usare per vivere, l’altra grande modalità che abbiamo a disposizione è l’accoglienza. Accogliere un evento è sinonimo di muoversi con esso, danzare con esso, e in certi casi, abbandonarsi a esso. Morire è, nella stragrande maggioranza dei casi, il tipo di evento in cui abbandonarci alla morte è la cosa migliore da fare. E’ evidente che più abbiamo praticato questo atteggiamento più sarà naturale farlo. Ed è altrettanto evidente che è difficile abbandonarsi a qualcosa che la propria cultura di appartenenza dipinge come terrificante, o privo di senso o, addirittura, non dipinge avendolo sottoposto a tabù.

Resistere alla morte è l’agonia. Agonia porta con sé la radice etimologica di combattere, spingere, condurre, tutte azioni nel momento in cui la sola azione utile è abbandonarsi.

Vivere bene allora potrebbe tradursi nel non cercare di voler troppo o sempre governare, presiedere, organizzare gli eventi, o di farlo oltre il necessario. Ma nuotare in essi. Il tuffo che Il Tuffatore di Paestum spicca mi è sempre parso una finta azione, è la rappresentazione del mollare e del ‘lasciarsi fare dal tuffo’ del morire. E la cosa bellissima è che è stato raffigurato all’interno del coperchio del sarcofago… solo il defunto lo può vedere. Un’invenzione compositiva quasi impossibile nella nostra epoca così materialista, sprizza trascendenza da tutti i pori: l’ovvietà della continuità dopo la morte.

Non si è trattato di un unico momento storico, ma di un processo. Stando alla ricerca sulle immagini fatta, la prossimità e la familiarità con la morte subisce un primo attacco nella Grecia classica, poi nel Rinascimento e, in tempi recenti dal dopoguerra. Ma già in Mesopotamia compaiono rappresentazioni dell’aldilà angosciose che lasciavano orfani della morte familiare, di quella inscritta nell’ordine naturale.

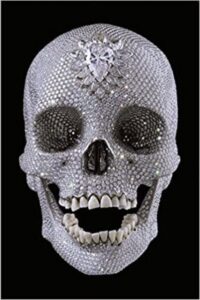

Teschi fatti di paillets ricamate sulle magliette dei bambini di due anni, nei portachiavi, nei soprammobili. Naturalmente l’industria delle cose non ha risparmiato la raffigurazione della morte e questo è particolarmente interessante per le nostre riflessioni. Potremmo immaginare una funzione apotropaica che da sempre c’è nell’abbigliamento dei bambini così esposti alla morte in passato, pensando ai piccoli reali delle tele di Velazquez, con i loro ricchissimi vestiti riempiti di oggettini scacciamalanni.

La presenza trasversale, indifferente ai contesti del teschio e dello scheletro è però una novità. Gli egizi, i romani usavano le larve convivialis, scheletrini in argento che venivano gettati nelle tavolate dei banchetti come memento mori: la pratica di ricostruire la dualità di cui parlammo prima, veniva condotta con un’irruzione violenta della morte nel banchetto, ma lo scheletro che la rappresenta è qui un oggettino di pochi centimetri e la carica libidica del banchetto, del cibo, dell’eros, dei commensali la contiene facilmente o, addirittura, la ridicolizza miniaturizzandola.

Nel medioevo simili estetizzazioni della morte erano assai frequenti, ma i contesti anche qui erano importantissimi e ben definiti: le chiese con i loro sepolcri, le teche per reliquie… Si agghindava il teschio o la reliquia per camuffarne il macabro, l’estetica era un’arma al servizio dell’illusione e dell’addomesticamento, ma sempre in uno spazio sacro, dove le proporzioni tra divinità e umano erano ben chiare, non era facile raccontarsi di avere sconfitto la morte dentro la cattedrale di Magonza o a San Pietro.

In passato per millenni quello che realmente proteggeva le comunità era il rigido confine, urbanistico e psicologico, tra i vivi e i morti. Oggi nell’oggettistica, nell’abbigliamento quel confine non c’è più e indossare un teschio, tatuarlo, esibirlo mantiene l’eco simbolico di una valorosità fuori dal comune, quella dell’eroe che può toccare la morte restando vivo, e così in qualche modo la possiede e domina; ma se interroghiamo chi porta con sé questi simboli è facile scoprire che è una finta dimestichezza con la dimensione della morte.

L’esibizione è un finto contatto, spesso un vero e proprio agito in senso psicanalitico: indosso il rimosso e non lo so. Se cerchiamo un contatto autentico con la morte ancora una volta dobbiamo essere disposti a sentire una sproporzione, qualcosa di imprevisto e inatteso che ci raggiunge, fuori dal nostro controllo.

Da qualche anno i segnali ci sono e si sono fatti evidenti quasi all’improvviso, a dimostrare che la loro quantità ormai è notevole e in aumento costante.

Molto del lavoro è stato fatto dall’ambito delle cure palliative, ma c’è voluto mezzo secolo perché si manifestasse. Grazie agli hospice, alle associazioni di auto-mutuo aiuto sul lutto, agli studi storici e sociologici recentemente possiamo assistere anche a serie televisive su Netflix che ruotano attorno a imprese funebri e alla riconquistata importanza del vissuto dei dolenti.

Non parlo dei tanti medical drama che esibiscono ancora e sempre il macabro e coltivano uno sguardo soprattutto morboso, ma di quei racconti che mettono al centro la complessità dei vissuti nei pressi della morte, la condivisione nuovamente pubblica del cordoglio.

Come individui possiamo fare molto, in realtà è l’unico spazio di manovra che abbiamo quello del nostro mondo interno. Si tratta di aprire uno spazio di sosta e non di fuga, di ascolto e non di controllo davanti all’emergere di sensazioni, emozioni, pensieri disturbanti, anche angosciosi che emergono quando pensiamo alla morte. E’ l’unica via per trasformarli e questo lavoro va fatto a bocce ferme, non da dentro il lutto. E’ la costruzione della cornice per quando vivremo lutti e per le fasi della nostra morte. E’ la strada per uscire dalla strada chiusa della negazione e della rimozione che la società occidentale ha imboccato dal dopoguerra.

Se è vero che questo lavoro è necessariamente personale, farlo insieme, in gruppo, tra amici è altrettanto fondamentale. Condividere i sentimenti verso la morte, dai più intimi se lo si sente, a quelli più comuni è l’altro passo.

Le più varie! Qualcuno ha usato lo spazio che propongo del ‘prima’ e del ‘dopo’ e mi ha spedito le sue immagini. La maggior parte dei lettori mi ha detto che ha letto con calma, col contagocce addirittura il libro, perché doveva digerire, assimilare il contenuto molto toccante. Un’artista mi ha mandato il suo ‘dopo’: una donna/albero rifiorente. La gratitudine ricevuta è un segnale del bisogno attuale vivo, vivissimo di ritrovare l’arte di morire (e di vivere).